Riaperto a lecce l’Anfiteatro Romano

Dopo un complesso e delicato restauro dallo scorso 24 ottobre il monumento è tornato fruibile alla comunità

LECCE. Con un convegno al Castello Carlo V, lo scorso 24 ottobre 2025, si sono illustrati i lavori di restauro dell’Anfiteatro Romano di Lecce, uno dei monumenti simboli del patrimonio storico e architettonico della città. Dopo un complesso e delicato intervento di restauro finalizzato ad assicurare una migliore conservazione delle strutture antiche e, al tempo stesso, favorire la maggiore accessibilità al percorso di visita, l’anfiteatro è stato riaperto per consentirne la fruizione alla comunità e ai turisti.

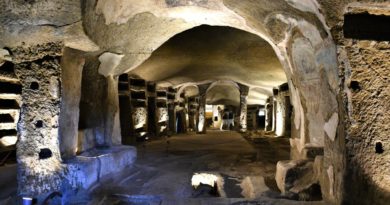

Avviati nella primavera del 2023 dalla Direzione regionale Musei nazionali Puglia, in stretta sinergia con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Brindisi, Lecce e Taranto e di concerto con l’Amministrazione comunale della città, i lavori hanno permesso di restituire alla comunità l’originaria immagine di questo antico monumento. Gli interventi conservativi hanno interessato le arcate e i pilastri che soffrivano di maggiori problemi statici: le arcate sono state consolidate con sottarchi e fasciature metalliche strutturali a vista, in acciaio inossidabile, reversibili, facilmente monitorabili, ma con un minimo impatto visivo. I grandi blocchi di pietra leccese che costituiscono i pilastri delle arcate sono stati restaurati con interventi mirati e solo alcuni, ormai troppo compromessi staticamente, sono stati sostituiti con puntuali interventi, utilizzando conci delle stesse dimensioni. Inoltre, per la prima volta, è stata resa visitabile anche parte dell’ambulacro mediano (il corridoio anulare che permetteva di spostarsi all’interno dell’anfiteatro), grazie all’installazione di parapetti che permetteranno ai visitatori di muoversi in tutta sicurezza.

Interventi che hanno restituito alla comunità un luogo simbolo, «autentico “ombelico” della città, che vogliamo continuare a valorizzare sempre di più – ha evidenziato il sindaco di Lecce Adriana Poli Bortone. Le recenti scoperte archeologiche non fanno che arricchire il racconto affascinante della nostra storia e rafforzano l’identità culturale di Lecce. L’intero patrimonio archeologico – dall’anfiteatro al teatro romano, dalle terme ai più recenti ritrovamenti di Rudiae – rappresenta un tesoro inestimabile che ci permette di riscoprire le nostre radici. Ma è anche un potente motore per il turismo culturale, uno degli assi strategici su cui l’amministrazione comunale continua a investire con convinzione».

«La riapertura dell’Anfiteatro segna l’inizio di una nuova stagione per la città di Lecce – ha dichiarato il Direttore generale Musei, Massimo Osanna – rafforzando il legame con gli altri luoghi della cultura nel cuore cittadino, dal Castello Carlo V al Teatro romano. È un vero patto con il territorio e con le istituzioni con cui abbiamo fatto squadra in questi anni: la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto e l’Amministrazione comunale. Con questo intervento restituiamo alla comunità un monumento identitario della sua storia, migliorandone l’accessibilità e rendendolo pienamente fruibile da tutti i pubblici, in coerenza con uno degli obiettivi centrali del Ministero della Cultura».

«L’intervento di restauro, inoltre,– ha commentato Luigi La Rocca, Capo Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale – ha ridefinito la configurazione della piazza enfatizzando la percezione del monumento attraverso lo spostamento del punto di ingresso, più centrale e immediatamente riconoscibile.

Le recenti scoperte archeologiche in piazza Sant’Oronzo, che raccontano le vicende urbanistiche della città successive all’età antica restituiscono, inoltre, un ulteriore importante frammento della storia millenaria della città che si affianca alla consolidata immagine conferita a Lecce dalle architetture barocche, nell’idea di nuovi percorsi di valorizzazione».

Si è inaugurato, dunque, un percorso di recupero partito già dal 2019 e che ha visto altri due lotti di intervento coordinati e complementari che hanno permesso di raggiungere il risultato odierno. Marina Maria Serena Nuovo, funzionario archeologo, sarà la direttrice dell’Anfiteatro che potrà essere visitato dal 1° ottobre – 31 marzo (orario invernale), tutti i giorni dal martedì alla domenica: 10:00 – 17.00 (ultimo ingresso ore 16:30). In estate dal 1° aprile al 30 settembre, dal martedì alla domenica con orario: 10:00 – 13.00 (ultimo ingresso ore 12.30) e 17.00 – 21.00(ultimo ingresso ore 12.30)

Biglietto di ingresso: Intero € 5.00; Ridotto € 2,00; Museo card: € 6.00.

La storia

L’Anfiteatro Romano fu probabilmente realizzato in epoca augustea, nell’ambito di un ampio programma di monumentalizzazione di Lupiae, il nome con cui era nota Lecce in età romana. Nuovi interventi potrebbero risalire all’età adrianea e aver interessato la costruzione di un portico colonnato sommitale, forse abbellito dalle colonne e dai capitelli a calice in marmo pentelico ritrovati durante gli scavi. L’anfiteatro era di medie dimensioni e poteva ospitare tra i 12.000 e i 14.000 spettatori, distribuiti su tre ordini di gradinate. Misurava 102 x 83 metri, mentre l’arena occupava uno spazio di 53 x 34 metri. L’arena e la parte inferiore dell’edificio furono create scavando il banco di roccia calcarea naturale. Il materiale cavato fu utilizzato per costruire la parte mediana e superiore delle gradinate, permettendo un’ottimizzazione dei costi del cantiere. La gradinata mediana e quella superiore non poggiavano su un terrapieno, ma su di un sistema di arcate autoportanti.

L’accesso ai diversi settori avveniva mediante un sistema di scale e rampe organizzate in modo che gli spettatori che salivano non incrociassero coloro che scendevano, secondo un flusso ordinato.

L’anfiteatro ospitava gli spettacoli gladiatori, spesso abbinati agli scontri tra cacciatori e animali selvatici o solo tra belve, un tipo di intrattenimento molto amato dai Romani. Nel 404 d.C. l’imperatore Onorio abolì i combattimenti tra gladiatori e tre secoli dopo furono aboliti anche i combattimenti tra animali. L’anfiteatro, ormai in disuso, fu progressivamente abbandonato e inglobato in nuove costruzioni, fino alla totale perdita della sua memoria.

La sua riscoperta si deve a Cosimo De Giorgi (1842-1922) nei primi anni del Novecento, periodo durante il quale Piazza Sant’Oronzo e gli edifici prospicienti la piazza subirono radicali trasformazioni urbanistiche. I primi resti emersero in seguito all’abbattimento degli edifici medievali e rinascimentali che costituivano la cosiddetta Isola del Governatore, sacrificati per lasciar posto al nuovo edificio della Banca d’Italia. Un ampliamento degli scavi fu effettuato negli anni Trenta, consentendo di mettere in luce circa un terzo della struttura originaria, quella ancora oggi visibile.