Ricordando Totò

Il 15 aprile di quarantacinque anni fa moriva Totò.

Il 15 aprile di quarantacinque anni fa moriva Totò.

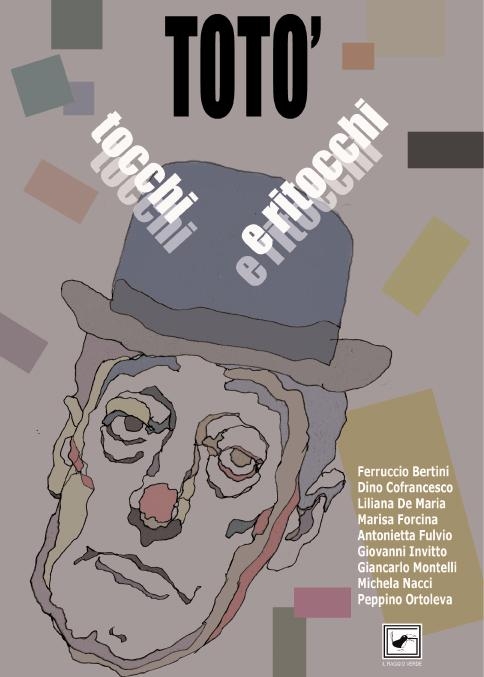

Ci piace ricordarlo pubblicando il saggio contenuto nel volume “Totò. Tocchi e ritocchi”, edizioni Il Raggio Verde

Totò e Napoli. Totò è Napoli

di Antonietta Fulvio

Amico mio, questo non è un monologo, ma un dialogo perché sono certo che mi senti e mi rispondi.

La tua voce è nel mio cuore, nel cuore di questa Napoli che è venuta a salutarti, a dirti grazie perché l’hai onorata. Perché non l’hai dimenticata mai, perché sei riuscito dal palcoscenico della tua vita a scrollarle di dosso quella cappa di malinconia che l’avvolge. Tu amico hai fatto sorridere la tua città, sei stato grande, le hai dato la gioia, la felicità, l’allegria di un’ora, di un giorno, tutte cose di cui Napoli ha tanto bisogno. I tuoi napoletani, il tuo pubblico è qui.

Ha voluto che il suo Totò facesse a Napoli l’ultimo “esaurito” della sua carriera e tu, tu maestro del buonumore, questa volta ci stai facendo piangere tutti. Addio Totò, addio amico mio. Napoli, questa tua Napoli affranta dal dolore vuole farti sapere che sei stato uno dei suoi figli migliori e non ti scorderà mai. Addio amico mio, addio Totò1.

Con queste parole Nino Taranto salutò Totò per l’ultima volta. E lo fece anche a nome delle tremila persone che affollavano la Basilica del Carmine e dei centomila rimasti fuori nell’antistante piazza Mercato, interpretando con la sua orazione il sentimento dei tanti compagni che avevano condiviso con lui i set cinematografici e il palcoscenico dei teatri di tutt’Italia. Quel giorno, il 17 aprile 1967, Totò usciva dalla Storia per entrare nel Mito. L’intera città di Napoli si strinse intorno al suo Principe per l’ultimo saluto.

Napoli e Totò

Napoli, fra luci e ombre come il bianco e nero della sua maschera per antonomasia. E Totò come Pulcinella nasce all’ombra del vulcano, la montagna dei napoletani con le sue pieghe fatte di lava antica che corre verso il mare. Già il mare, unica via di fuga per una città bellissima, ma cresciuta troppo in fretta che continua ad agonizzare sotto gli occhi di tutti, napoletani compresi. In passato meta d’elezione del Gran Tour, Napoli è sempre più spesso in prima pagina e per fatti di cronaca che se non sono orribili sono vergognosamente allucinanti… Che amarezza…

Quanti caporali… è ‘na schifezza – con ogni probabilità direbbe oggi Totò.

Totò e Napoli. Un binomio perfetto. Per me che ho avuto il privilegio di nascere a Napoli (e non lo dico per mero campanilismo) Totò c’è sempre. È atemporale.

E non solo per lo spazio che trovano i suoi film nei palinsesti dell’emittenza locale. O per le sue foto in cui è facile imbattersi ovunque. Perfino pastore lo hanno fatto diventare i maestri artigiani di San Gregorio Armeno…

Totò è dentro Napoli e non solo per quel Parco a ridosso della Facoltà di Ingegneria dell’Università Federico II che oggi porta il suo nome. Così come è accaduto per l’antico Vico Ritiro della Purità, nel Quartiere San Carlo all’Arena, ribattezzato via Antonio de Curtis. Né tantomeno per la presenza dal 1996 del Teatro Totò, nato dalle ceneri dell’Ausonia, nuovo tempio della comicità di tendenza; sempre aspettando che si realizzi, finalmente, il progetto del Museo Totò nel Palazzo dello Spagnolo al Rione Sanità.

Totò rivive nell’ironia della gente che anima le strade cittadine: basta lasciarsi contagiare da quel «complesso dei fratelli siamesi» – come lui battezzava la sua mania di osservare il prossimo – e mettersi in ascolto. Nel mormorio della folla si potranno distinguere allora battute sagaci, battibecchi estemporanei che fanno pensare ancora alle strade di Napoli come al palcoscenico naturale della commedia dell’arte… a quel punto sembrerà ancora vero quanto asseriva nel suo Diario – Siamo Uomini o Caporali?2: «ho sempre prelevato dalla realtà il materiale da studiare, da vivisezionare e trasferire in scena in chiave caricaturale».

Furono le strade e la gente di Napoli a ispirargli invenzioni comiche e personaggi straordinari.

Non so immaginare Napoli senza Totò come non riuscirei a immaginare Napoli senza il Vesuvio. Totò incarna lo spirito napoletano più autentico, dove generosità, passione e solare ironia sono le armi per combattere ‘a pecundria, il male di vivere. D’altronde lui stesso diceva di essere parte napoletano e parte nopeo vale a dire napoletano due volte, giocando al suo solito con le parole ma il senso era inequivocabile.

Sembra naturale accostare Totò – esplosivo e indomabile come il sacro fuoco dell’arte che aveva dentro – alla Napoli affollatissima e chiassosa dei suoi vicoli, delle piazze e del lungomare assolato.

Così come l’immagine di Napoli sotterranea, che si apre sotto i decumani, sembra essere un rimando inevitabile all’anima sensibile, notturna e silenziosa del Principe.

Sono pessimista, solitario, alieno dalla mondanità,

odio i rumori, mi piace parlar poco.

A tavola, al massimo in sei…3

Per me che sono un pensatore la notte è la

parte migliore della giornata.

Il giorno non ci permette di riflettere, è volgare.

Le automobili, i camion, i rumori… che schifo!

Io amo tutto ciò che è scuro e tranquillo4.

Considerazioni che suonano come versi poetici che racchiudono il Totò-pensiero, visione critica e disincantata della realtà urbana e della società del suo tempo. Pensieri sparsi tra le righe delle tante interviste (splendida resta quella a firma di Oriana Fallaci per l’Europeo nel 1963) e raccolti tra le pagine dei libri, sempre più numerosi, che contribuiscono ad accrescerne la bibliografia. è lì, tra quegli stralci che Totò lasciando al pubblico la possibilità di definirlo un plebeo aristocratico o un aristocratico plebeo, esprime con forza il disagio di un uomo all’antica che non riesce a trovare il nesso con la modernità:

Il mondo moderno, il mondo d’oggi, per me

non c’è, non esiste.

Non lo vedo, non mi piace.

Detesto tutto di esso:

la fretta, il frastuono, l’ossessione, la volgarità,

l’arrivismo, la frenesìa…

Non esco mai, non vado in nessun posto5.

Negli scritti il comico Totò – messa da parte la sua bombetta – si racconta e racconta. Svela la sua anima più segreta e malinconica quella del pensatore che amava scrivere in versi, che ha composto oltre cinquanta canzoni di incredibile ritmo musicale, basti pensare a Malafemmena, scritta per la moglie Diana.

Emozioni e pensieri entrano nel repertorio canzonettistico e poetico con semplicità disarmante e lirismo inaspettato, che la lingua napoletana, cifra inconfondibile ma forse anche limite, riesce a declinare in tutte le sue sfumature.

Ma accanto ai temi classici per eccellenza, l’amore in primis, è ancora in primo piano il legame con la sua città. Cantata e celebrata per la bellezza e la solarità o semplicemente scenografia irrinunciabile, quinta teatrale dietro la quale mettere in scena la vita.

I componimenti poetici di Totò sono ancora oggi poco conosciuti, adombrati probabilmente dallo strapotere delle immagini dei suoi film, dal loro effetto mediatico che cresce in maniera esponenziale spesso a scapito di una lettura critica.

Ma se la città fa da sfondo alle riprese, è negli scritti che si esprime pienamente la natura del legame che Totò ebbe con la sua città. In tal senso vale la pena soffermarsi su alcune poesie e canzoni, riportate in stralci, indicativi del rapporto che Totò ebbe con l’amata Napoli. Ne catturò l’essenza, le contraddizioni più dilanianti che si moltiplicano nei vicoli come panni stesi. Riuscì a cantarne la sofferenza, quella che si respira ancora nel rione Sanità, che resta una città nella città con le sue leggi che Eduardo provò a raccontare nel suo celebre testo teatrale Il sindaco del Rione Sanità che si svolge in quegli stessi vicoli dove fece crescere la sua creatura più bella e più vera, Filumena Marturano. Sempre nel Rione Sanità, si trova via Santa Maria Antesaecula «un budello contorto che va dai Vergini a San Severo fino a incontrare la collina di Capodimonte»: così la descrive Goffredo Fofi nel saggio Un secolo con Totò6 e in questa parte di Napoli «un tempo extra moenia», fuori da Porta San Gennaro «terra di orti e di grotte», luogo di antichi culti, là dove «il mondo dei morti incontrava quello dei viventi», nasce il 15 febbraio 1898 Antonio, registrato all’anagrafe con il solo cognome della madre, Anna Clemente.

Tra quei vicoli dove campano bene solo la speranza e l’arte di arrangiarsi, recitare è naturale ma il palcoscenico è la strada e la commedia è la sopravvivenza. E Totò questo lo impara sin da subito. Curiosissimo osserva tutto e tutti: il mestiere si ruba con gli occhi e, mentre i suoi coetanei lo apostrofano come ‘o spione, lui memorizza tipi e comportamenti che proietterà più tardi nei suoi personaggi ispirati al Pulcinella della Commedia dell’Arte, al bel Ciccillo di Gustavo de Marco, ai protagonisti delle esibizioni dei vecchi comici napoletani alla festa del Carmine. Al burattino Pinocchio che prende vita sul palcoscenico grazie al suo corpo snodato che si muove come sofisticata marionetta di legno (nel film Totò a colori).

Avrebbe potuto anche fare a meno di parlare; il suo sogno era quello di girare un film muto perché l’attore come l’innamorato non ha bisogno di parole per esprimersi, ma pone il linguaggio al servizio del gesto, diventa oggetto di trasgressione. Nei film Totò gioca con le parole, ne sovverte il significato che si fa ambiguo, dubbio:

La serva serve (Totò a colori, 1952)

Il tempo stringe e col restringimento sono dolori (La banda degli onesti, 1956)

Io aspetto, sono in aspettativa (Il ratto delle Sabine, 1945)

Qualche volta sono stato usato, ma non si vede (Il turco napoletano, 1953)

Per fare un sondaggio, ci vorrebbe, prima di tutto, una sonda (I tartassati, 1959)

Lei è cretino si informi. Io e mia moglie siamo troppo fini per andare d’accordo con la gente di campagna: siamo aerosta- tici (San Giovanni decollato, 1940)7.

È praticamente interminabile l’elenco delle frasi divenute un cult. Sulla scena le parole si agitano comei suoi arti, diventano quisquille e pinzillacchere per servire il suo pubblico, per farlo divertire come afferma lui stesso nella struggente Preghiera del comico che recita nel film: Il più comico spettacolo del mondo (1953):

Più ho voglia di piangere e più gli uomini si divertono, ma non importa, io li perdono, un po’ perché essi non sanno, un po’ per amor Tuo, e un po’ perché hanno pagato il biglietto. Se le mie buffonate servono ad alleviare le loro pene, rendi pure questa mia faccia ancora più ridicola, ma aiutami a portarla in giro con disinvoltura. C’è tanta gente che si diverte a far piangere l’umanità, noi dobbiamo soffrire per divertirla; manda, se puoi, qualcuno su questo mondo capace di far ridere me come io faccio ridere gli altri.

Nei componimenti poetici la parola viene distillata, non è più il comico ad inanellarla ma il pensatore che riflette sulla vita (‘A livella, ‘A vita), sui sentimenti (Ll’ammore, Ricunuscenza, ‘A speranza), sulla società (Il cimitero della civiltà) e sugli uomini (‘O schiattamuorte, L’indesiderabile). E poi la sua terra: avrebbe mai potuto dimenticare di cantare in versi la sua Napoli? Della bellezza e dei profumi, dell’umiliazione che il caporale di turno infligge senza riguardo all’uomo del popolo? Fu così che seppe conquistare il cuore della sua gente regalando sorrisi e umanità. La stessa generosa umanità che aveva incontrato quando forse ne aveva più bisogno e che aveva il sapore di quelle caldarroste che gli furono offerte in una fredda notte d’inverno quando il caporale di turno – licenziandolo – lo aveva gettato nella più cupa disperazione, però nonostante tutto non era riuscito a troncare i suoi sogni.

C’è solo un modo per far morire i sogni. E solo la morte può riuscirci.

La livella, il poema dedicato alla vecchia signora che cancella la memoria e livella lo status quo – può considerarsi il suo testamento spirituale. In fondo la vita è una lotta continua e discontinua (da Il Comandante, 1964) e l’unica certezza è la morte, il capolinea a cui tutti siamo destinati: perché allora affannarsi a competere, a prevaricare, a fare i caporali se poi siamo umani e tutti ma proprio tutti dobbiamo morire? il messaggio è chiaro, universale. La morte paradossalmente livella e rende giustizia a differenza della vita che è affanno, diversità, sofferenza.

‘A morte ‘e vvote, è comme ll’amnistia

che libbera pe’ sempre ‘a tutt’è guaie

a quaccheduno ca, parola mia,

‘ncoppa a sta terra nun ha avuto maie

‘nu poco ‘ e pace…’na tranquillità.

(‘O schiattamuorto)8

L’ipocrisia dei funerali – come del cimitero – non restituisce ma continua a togliere perché espressione del mondo dei vivi:

Questa è la vita! ‘Ncapo a me pensavo

chi ha avuto tanto e chi nun ave niente!

Stu povere maronna s’aspettava

ca pure a ll’atu munno era pezzente?9

La rappacificazione è solo nel finale, nel mondo dei morti:

Perciò, stamme a ssentì… Nun fa’ ‘o restivo,

suppuorteme vicino – che te ‘mporta?

Sti ppagliacciate ‘e ffanno sulo ‘e vive:

nuje simmo serie… appartenimmo ‘a morte!10

La scenografia è il riconoscibilissimo Cimitero di Poggioreale, la città dei morti nella città dei vivi, un continuum con gli stessi problemi di sovraffollamento e di speculazione edilizia, la compresenza del sacro – il culto dei morti – e del profano – i venditori di fiori per adornare i loculi ma anche gli ambulanti con bibite fresche o spighe e caldarroste per il piacere di chi resta. Uno scenario surreale tipicamente partenopeo dove vita e morte, riso e pianto non si escludono ma si incontrano.

Sulla morte non si scherza.

E invece Totò lo fa.

Abbiamo vegliato la salma tutta la notte: è stato

un veglione (Il monaco di Monza, 1963)

Sono morto oggi, sono un morto di giornata

(Totò all’inferno, 1955)

La vedova è la moglie di un cadavere (Totò

cerca casa, 1949)

Andiamoci a fare una bella passeggiata al ci-

mitero: ci facciamo due risate, tanto più che

domani è il 2 novembre (Il medico dei pazzi, 1954)

Sono quasi, semi, svenuto, ma non decesso

(Il coraggio, 1955)

Da buon napoletano aveva un rapporto speciale con questa triste Signora come insegna l’imponente presenza del Vesuvio, dispensatore di disgrazie inevitabili e inimmaginabili. Lui è lì maestoso e imprevedibile che sovrasta la città e il suo destino. Non a caso, lo scrittore Giuseppe Marotta ne L’oro di Napoli scriveva: «Ogni uomo a Napoli dorme con sua moglie e con la morte; in nessun paese del mondo la morte è domestica e affabile come laggiù fra Vesuvio e mare». Il napoletano deve perciò ingraziarsela invocandola continuamente perché lei è «la più vera e più antica cittadina di Napoli che dice ogni momento: ‘Pagatemi il piacere di essere esistiti qui e non altrove´».

Ricordo un vecchio detto di mia nonna, ‘A morte s’addà nummenà tre vote ‘o juorno.

Ora so che come Totò voleva dire di non temerla.

Ormai per me il trapasso e’ na pazziella

è nu passaggio dal sonoro al muto.

E quanno s’è stutata ‘a lampetella

significa ca ll’opera è fernuta

e ‘o primm’attore s’è ghiuto a cuccà.

(‘O schiattamuorto)

E ancora tra i frammenti di pensiero del suo Diario semiserio: «la morte esiste come la pioggia, e quindi bisogna accettarla.»

Atteggiamento che trova riscontro nella devozione che i napoletani hanno per «il cimitero sotterraneo delle Fontanelle sempre dentro la Sanità», la Chiesa lungo il decumano dove «tuttora vige il culto delle anime pezzentelle quelle a cui non pensa più nessuno»11: qui, dove il mondo dei morti incontra quello dei vivi, si svela la pietas partenopea, quel sentimento che accomuna gli uomini nel dolore come nella fede. Quella religiosità che si respira tra le navate del Duomo là dove il santo patrono fa il miracolo. La Basilica, oltre a testimoniare con la sua stessa architettura le stratificazioni culturali della città, ha la particolarità di avere al suo interno un’altra chiesa, la cappella della Deputazione di San Gennaro che conserva inestimabili tesori d’arte: edificata per volere del popolo da secoli è sotto la sua sovranità e fuori dal controllo dell’autorità ecclesiastica in quanto espressione diretta del legame tra il popolo e il suo Santo. Un fatto eccezionale ma Napoli è un mondo a parte. Aveva ragione Johann Wolfgang von Goethe quando scriveva: «A Napoli ognuno vive in una inebriata dimenticanza di sé. Ieri pensavo: ‘O eri folle prima o lo sei adesso’».

Qui l’uno non sa nulla dell’altro e notano appena che corrono qua e là gli uni accanto agli altri. Vanno e vengono ogni giorno in un paradiso, senza troppo guardare attorno a sé. E se l’abisso infernale che hanno vicino va in furore, si ricorre al sangue di San Gennaro, come tutto il mondo, anche contro il diavolo e la morte, ricorre o vorrebbe ricorrere al sangue12.

È curioso notare che nella Sacrestia del Duomo, tra gli ovali raffiguranti gli arcivescovi di Napoli dipinti da Alessandro Viola, si possa scorgere tra di essi un vescovo somigliante a Totò, che nel film Totò diabolicus (1962) recita in sei ruoli differenti e veste anche i panni di monsignor Antonino.

Sacro e profano, realtà e mistero, comicità e tragedia si fondono a Napoli proprio come nelle poesie di Totò, nei suoi scritti. E l’amore per la città è sempre in primo piano:

Sono veramente fiero di essere meridionale. Almeno due volte l’anno ho bisogno di rivedere Napoli, di sentirne l’odore. La città è magnifica, ma lo è soprattutto la gente. A Napoli esistono due categorie di persone, quelle perbene e quelle no… I mascalzoni a Napoli non esistono.

E non si sbagliava. È vero: c’è il peggio del peggio ma c’è anche il sublime.

Emblematica è la lettura della poesia ‘E pezziente nella quale contrappone due mendicanti: quello che si mette «all’angolo ‘e via Chiaia», pulito e dignitoso che nu’ stenne maie ‘na mana e quel Peppino «a Fiurella» che si mette vicino alla parrocchia di Santa Teresa:

Si ‘o daje ‘na cinche lire

‘o sango lle va stuorto ,

t’a jetta nnanze ‘e piere

e arrete te fa ‘è muorte.

D’a ‘ e sorde c’o ‘nteresse,

a sera va ‘a cantina;

tene pure ‘a “seicento”

tre cammere e cucina.

Invece chillo ‘e Chiaia,

misero e vergognoso,

stanotte è muorto ‘e famme

povero e dignitoso.

Ancora una volta il Principe affida alla poesia i suoi pensieri sul mondo.

Le sue sono considerazioni amare sull’umanità, destinata ad essere prigioniera del proprio egoismo e ad allontanarsi sempre più da valori autentici. È quel mondo moderno che bussa alla sua porta e che Lui sa non porterà a niente di buono. Di questo passo – e sono gli anni del boom economico – la vanità umana troverà posto solo nel cimitero della civiltà. Un luogo che è ancora Napoli, «a Napule nun se po sta quieto», dove il vecchio carro armato, che veniva da Berlino ricorda le mazzate dei napoletani nelle Quattro giornate, e una fiammante Giulietta, capitata in mano a un brutto arnese, diventano metafora sull’ineluttabilità del tempo che nella poesia Sarchiapone e Ludovico sarà condensato nella frase: «Ma … ogne bella scarpa ‘nu scarpone c‘o tiempo addeventammo tutte quante». E non solo, Giulietta e il carro armato si prestano a diventare originali elementi di comparazione: la guerra tanto la spregiudicatezza e il consumismo sfrenato mietono vittime e sono la rovina degli uomini che, contrariamente ai metalli, non hanno che una sola vita da spendere.

pe metalli ‘a morte nun esiste

invece ‘e n’ommo, quanno se n’è ghiuto,

manco na cafettera se po’ffa!

Già in un altro componimento, Chi è l’ommo, Totò-poeta si interroga sul destino degli uomini e della società. La sua è una visione pessimistica e, paradossalmente, l’unico rimedio al mal di vivere sembra darla proprio Totò, istrionica maschera, capace di prendersi gioco con le sue quisquilie e pinzellacchere del potere, dei caporali e di chi in fondo si prende troppo sul serio.

Magistrale è l’esempio dell’esattore delle tasse – una rivincita su quel fisco che lo tartassò in vita – che diventa l’indesiderabile, paragonato addirittura alla morte, maledetto dalla gente.

Ih quanto è brutto! Pozza jetta ‘o sangue!

Io ‘o desse nu bicchiere ‘e stricchinina!

Io quanno ‘o veco faccio ‘a faccia janca

Se n’adda accattà tutte mmericine!

Sotto a nu’ trammo mo che ghiesce ‘a cca!

È questa strofa un eloquente esempio di quanto Totò sapesse catturare gli umori della sua gente, sintetizzarli in poche battute d’effetto portandoli all’estremo, costruendo per ogni frase un’iperbole, figura retorica alla base della sua comicità.

Se vi capita di prendere un metrò a Napoli o di aspettare invano un bus intrappolato nel traffico, sarà facile esser testimoni di espressioni di simile vitalità (rivolte magari all’autista di turno) o di ascoltare considerazioni sulla vita in generale. Anche questo fa parte del folclore della città ed è un segno di quella teatralità che nasce dal niente, come spontanea condizione sine die. Come il più abile dei pittori, Antonio De Curtis ritrasse stati d’animo e situazioni.

Dipingendo con il colore del suo dialetto, tanto la poesia quanto il teatro divennero gli unici antidoti all’impotenza di cambiare il proprio destino, il biglietto per la sopravvivenza.

E forse è ancora così. A Napoli più che altrove c’è bisogno di ironia per sopravvivere.

Totò per Napoli è ancora oggi qualcosa di indescrivibile. Rappresenta la rivincita dell’uomo semplice che nasce povero e cresce per strada. La sua grandezza ha la forma semplice della sua bombetta sotto la quale il Pulcinella, nato figlio di “N. N.” come il protagonista di una fiaba, una sorta di Cenerentola al maschile, diventa poi il Principe di Bisanzio. Ma, titolo nobiliare a parte, «con il titolo di Altezza imperiale – dirà – non ci ho fatto nemmeno un uovo a tegamino mentre con Totò ci mangio dall’età di vent’anni», è grazie al suo corpo disarticolato e ancora più alla mimica della sua faccia asimmetrica che Antonio De Curtis diventa il principe del varietà, dell’avanspettacolo, del cinema. Perché l’addore ‘e teatro era sempre stato il suo habitat naturale, anche se fondamentalmente lui era un uomo riservato.

Per natura amo la quiete. Il suono delle risate

del pubblico, quindi, mi disturba perché fa

troppo rumore. Eppure quel suono è la mia

droga, la mia linfa vitale. Se ne fossi privato,

avrei la sensazione che mi mancasse l’ossigeno per respirare.

Per Lui, che la madre invece avrebbe voluto prete, il teatro era questione di sopravvivenza «se non recitassi sarei morto. Anche Beethoven se non avesse avuto la musica sarebbe stato un uomo finito».

Una vocazione che alberga sulle soglie dei bassi, nella stessa via Santa Maria Antaesecula, nella piazza di San Vincenzo o monacone, teatro di feste con musica e fuochi pirotecnici. Quei fuochi, che imiterà più volte nelle sue piroette esplosive, servono per scacciare gli spiriti maligni, e prima ancora, quello della fame.

La conosceva bene la fame Totò, quando attore agli esordi girava per i teatri più miseri in cerca di fortuna. Emblematico è il racconto di un episodio accaduto in un paesino del napoletano quando con Eduardo De Filippo si videro costretti a catturare e cucinare un piccione. D’altronde lui stesso scriverà nel suo Diario semiserio che può far ridere solo chi ha conosciuto la sofferenza di un amore impossibile, il dolore, il pianto, la fame…

Chi nun sape chiagne nun sape manco ridere. Nun vale niente. E lacreme so’ na’ cosa bellissima, na’ pioggia ‘ e dolcezza. ‘O core ca’ nun a’ cunosce, è arido comm’a ‘nu deserto.

In quello stesso libro, tra le note se ne legge una intitolata Bilanci dove, dubitando di essere ricordato con un monumento, parla della sua bombetta come pietra filosofale capace di compiere l’incantesimo di trasformare Antonio De Curtis in Totò. Non poteva certo immaginare che da «venditore di chiacchiere» sarebbe stato ricordato per quello che è riuscito a realizzare in teatro come nel cinema con la gestualità inimitabile, i suoi sberleffi di parole. E non solo.

A differenza di tanti attori popolari – oggi più che mai che la popolarità viene scambiata per bravura – Totò è mitico e resta un mito, autentico interprete della napoletaneità, mix esplosivo di fantasia e improvvisazione, uno stato dell’anima, riconducibile alla pecundria e all’istinto d’amore, figlio del disordine che è anche incapacità di esercitare il potere – Luciano De Crescenzo docet.

Celebrata già con la scelta del dialetto, Totò dedicò alla sua città anche straordinarie canzoni come Margellina blu (cantata da Franco Ricci, di A. De Curtis, 1953), nelle cui strofe il paesaggio è rapportato sempre ad una condizione della mente e ad una romantica visione d’amore:

‘E sera, Margellina è nu brillante,

lucente comme luce nu bisciù

è ‘o paraviso ‘e tutt’ ‘e ccoppie amante,

nu paraviso ‘ncopp’a ll’acqua blu.

E l’incanto dei luoghi continua nelle vedute che sembrano essere evocazione pittorica della celebre scuola di Posillipo, la bellezza del territorio nasce dall’amorevole capriccio di Dio come nel ritornello della canzone Ischia mia (cantata da Giacomo Rondinella, di A. De Curtis, 1951):

Fra tante belli cose c’ha criato

‘o Padreterno ‘ncopp’ a chesta terra,

na cosa ha fatto che nce s’è spassato:

immiez’ a nu golfo nu pezzullo ‘e terra.

E ‘ncoppa a chesta terra profumata,

c’addora ‘e pace e regna na quieta,

chest’isola da tutte decantata,

te ce ha piazzato pure na pineta.

Paraviso ‘e giuventù, magica terra ispiratrice di proibiti “penzieri”, le canzoni spesso sono versioni musicate delle sue poesie. È questo il caso di Napule zuoccole tammorre e femmene nel verso finale l’estrema sintesi del forte legame con la sua terra, struggente meta finale:

Napule, tu si’ adorabile,

siente stu core che te vo’ di’:

“zuoccole, tammorre e femmene,

chi è nnato a Napule nce vo’ murì”.

“Sull’immenso palcoscenico di Napoli, papà era felice”, commenta la figlia Liliana che riferisce come dopo il rito romano e il funerale celebrato a Napoli nella chiesa del Carmine ne seguì un altro il 22 maggio 1967, nel rione della Sanità che lo aveva visto nascere attore per volere del guappo Luigi Campoluongo detto Nase ‘e cane. «Per il trigesimo della morte, infatti, si celebrano ‘i solenni funerali’ come si legge sui paramenti funebri che sovrastano il portale di San Vincenzo – del Principe Antonio de Curtis in arte Totò: nella chiesa parata a lutto e satura di commozione gli uomini di Nase ‘e cane portano a spalla una bara vuota…»14.

Cosa resta ancora da dire dell’uomo e dell’artista che a distanza di oltre quarant’anni dalla morte è forse l’icona più straordinaria di Napoli?

Della napoletaneità che accomuna uomini (e gatti), indolenza e scaltrezza e prima ancora una «remota , ereditaria, intelligente, superiore pazienza»: in una parola «l’oro di Napoli» secondo Giuseppe Marotta15. Un antico detto dice o napulitano se fa sicco ma nun more; in questa frase è sintetizzata la capacità del napoletano di adattarsi alle situazioni e fare sì di necessità virtù all’occorrenza. Una predisposizione genetica che ha a che fare con la natura ribelle di questa terra, mutevole come le onde del mare e che conosce in egual misura miseria e nobiltà, felicità e dolore.

Nelle pagine di Napòlide16 lo scrittore Erri De Luca ben descrive la condizione di chi, napoletano di nascita, se ne distacca perdendo la cittadinanza, diventando appunto napòlide. Non fu questo il caso di Totò. Anche quando si trasferì a Roma, di Napoli continuò ad incarnare la quintessenza di quel «repertorio di mosse, frasi e contrazioni nervose disseminate in un popolo. La sua faccia – scrive ancora De Luca – diventò mappa, mappina (a Napoli è uno straccio) e mappata (a Napoli è il mucchio) catastale dei caratteri ereditari del luogo. Il mento sgangherato è l’asimmetria naturale del territorio sismico, mutevole nel profilo di un vulcano che rinnova nei secoli la sagoma, assecondando sfoghi di cratere. Il suo mento è figura araldica di una bruttezza che si riscatta a forza di allegria. E la sua voce è suono filtrato da vicoli asfissiati, arrochito dalla necessità di sollevare fiato al di sopra degli altri».

Custode della fenomenologia del “pernacchio” – sberleffo sonoro simbolo di libertà e di rivalsa – ripensando al rapporto di Totò con la sua città il pensiero corre immediatamente alle immagini di Napoli milionaria (con Eduardo De Filippo che ne firmò anche la regia, 1950) e alla traslazione de L’oro di Napoli di Giuseppe Marotta sul grande schermo17. Il regista Vittorio De Sica diresse l’istrionico Totò in un episodio esemplare della dicotomia uomini-caporali, dal risvolto drammatico. Tra i contrasti del bianco e nero della celebre pellicola si srotolano le due anime della città – dionisiaca e apollinea – perfettamente sovrapponibili alla duplice natura della sua più grande maschera. Totò, il pazzariello e il principe, seppe tradurre pensieri e paure di un’epoca di transizione che assisteva al rapido passaggio dalla fame al benessere, dalla perdita dell’innocenza dei propri valori all’importazione di nuovi modelli di comportamento. Servì il suo pubblico fino alla fine, vestendo i panni del furfante e del nobiluomo, del maresciallo e del reduce di guerra, del monaco e della marionetta ma restando sempre fedele a se stesso e all’assioma sul quale regolò la sua vita e la sua arte: «Una lacrima è solo l’altra faccia del sorriso».

1 Totò muore il 15 aprile 1967. Il 17 aprile 1967 è la data del suo funerale a Napoli. L’orazione funebre declamata da Nino Taranto è tratta dal sito: www.antoniodecurtis.com Omaggio ad Antonio de Curtis in arte Totò di Domenico de Fabio.

2 Totò, Siamo uomini o caporali? Diario semiserio di Antonio De Curtis, a cura di Matilde Amorosi e Alessandro Ferraù. Con la collaborazione di Liliana De Curtis, Newton &Compton editori, Roma, 1996, pag. 17.

3 Il testo tratto dall’intervista a Totò a firma di Silvio Bertoldi è estrapolato dal libro Totò di Goffredo Fofi, Edizioni Samonà e Savelli, 1972.

4 Il testo, tratto dall’intervista rilasciata a Oriana Fallaci, è estrapolato dal libro Totò di Goffredo Fofi, cit. Cfr. Il pianeta Totò. Ammesso e non concesso di G. Governi, Edizioni Gremese, Roma, 1992.

5 Ibidem.

6 G. Fofi, Un secolo con Totò, Edizioni Libreria Dante & Descartes, Napoli, 2001.

7 Totò parli come badi, a cura di Matilde Amorosi con la collaborazione di Lilliana de Curtis, Rcs, Milano 2004.

8 A. de Curtis, ‘A livella – poesie napoletane, Fausto Fiorentino Editore, Napoli, 1968.

9 Ivi.

10 Ivi..

11 G. Fofi, op. cit.

12 J. W. Goethe, Viaggio in Italia, traduzione di Aldo Oberdorfer, EDIPEM, Novara, 1973

14 R. Escobar, Totò, Il Mulino, Intersezioni, Bologna 1998

15 G. Marotta, L’oro di Napoli, Bur Biblioteca Univ., Rizzoli, Milano 2006.

16 E. de Luca, Napolide, Edizioni Dante & Descartes, Napoli 2006

17 L’oro di Napoli, regia di Vittorio De Sica, 1954.